虫送り・虫供養考 Ⅲ

- noribo

- 2025年8月4日

- 読了時間: 9分

更新日:2025年8月6日

古代人の精神性と世界観

狩猟採取や焼畑耕作による移動式の農業を行なっていた縄文後期から、新たな渡来の民によるその後り国作りに不可欠なコスパの高い水稲耕作を行なうため定住型農耕が広まった弥生期になると、農地拡大のための開墾や水路の確保などにより、人々の生活を支える環境が大きく変化した。

※ちなみに変化したのは生活環境だけではなかった。「農耕と戦争という行為は自然や人をコントロールし支配するという認知システム(脳機能)において、同じパッケージに納められている。稲作を持ち込んだ民族は、同時に対人用の武器を持ち込み「戦争」という概念を持ち込んだ。」(古墳研究、考古学的研究者、国立歴史民俗博物館松木武彦教授)と弥生時代の精神文化の変容を論じており、筆者も氏と同様に考えることから大変興味深いテーマなのだが、ここでは深堀せずに話を進めたい。

しかしその環境の変化、つまり「安定した食料を供給する環境」への変化は良い面ばかりでなく、その代償として人間にとって都合の悪いいきものを繁殖させ、その対処に苦慮することになる。

このあたりの出来事は歴史書に記録されるようになるので、一応ここにも記しておこう。

・寿永2年6月1日(西暦換算:1183年6月22日、平安時代末期) - 篠原の戦いで平氏武将・斎藤実盛(斎藤別当実盛)が戦死/その最期を伝える逸話が、後世、主として西日本で稲虫を追い払う呪術的神事(*説1)と強く結びつくこととなる。

以来、稲作、定住型農耕の一長一短のスパイラルは現代へと引き継がれるわけなのだが、さて当時の人たちはそれらの現象を、どう捉えていたのだろうか ?

それを推考するには古代人の宗教観、世界観、精神性の確認が先ず必要となる。

古代人の信仰

海外の方に向けた日本を紹介するサイト「nippon.com」から少し引用させていただこう。

「God、神、カミ」

「(前略)日本古来のカミは、ひとことで言えば、自然現象を人格化したもの。『古事記』『日本書紀』に登場するカミや、神社に祀られるカミはむろんのこと、太陽や月や、風や雨や海や、大きな木や岩や、動植物も人間も、並み外れたものはみな、カミである。江戸時代の国学者・本居宣長(もとおり・のりなが)はこのように、日本のカミを定義する。彼によると、人間に「あはれ」と感動を与えるものはみな、カミなのだ。

このように考える日本人にとって、この国土は、豊かな自然に恵まれ、至るところにカミが臨在している、カミの国である。カミの国を外国語に訳して、狂信的な国粋主義の表現のように誤解されることがあるが、もともとの意味はそうしたものではない。

さまざまな要素が渾然一体となった神道

カミを祀る日本古来の信仰を、神道という。

古代の神道がどのようなものだったか、資料がなく、詳しいことは不明である。そもそも神道と呼べるほどの、まとまった実態があったかもわからない。おそらくそれは、さまざまな要素がまざったものだったろう。たとえば、

・狩猟採取段階の縄文人が抱いていた自然崇拝の習俗が、底流となった。

・米作を営むようになった弥生人は、土偶のような土地の生産力の象徴を崇め、朝鮮半島のシャマニズムも受容した。

・中国から伝わった青銅製の武器や鏡は、首長たちの祭具や呪具となった。

・中国由来の易や天文暦学や神仙思想は、統治者の祭礼や葬礼に反映された。

・各地の共同体や有力集団はそれぞれの氏神を祀り、神社を建立した。」

古代人にとっては、動植物も人間もカミであり、人間に「あはれ」(ネガティブな現象も含め)と感動を与えるものはみな、カミの力であった。

そしてその感覚には、自然を崇拝し、自然界の中に生きていた縄文人の世界観が根底にあった。

おおよそ、当時の人々はこのような世界観で「もの」を、そして「物事」を観ていただろうことは間違いない。

つまり、今で云う「害虫」の発生と被害は「あはれ」な出来事、自然現象であり、それを与えているのは虫ではなく「神」による何らかの掲示であると捉えていたことが推考できる。

否、むしろ、当時は虫もまた神だった訳なので、もっと直接的にその災いを「神」が怒っている…と感じたのではないのだろうか。

縄文人と弥生人 / DNAに宿る古代の世界観

冒頭、弥生期以降、人々の生活を支える環境の変化と精神文化の変容について述べたが、それは弥生1,100年の間にゆっくりと行なわれた。

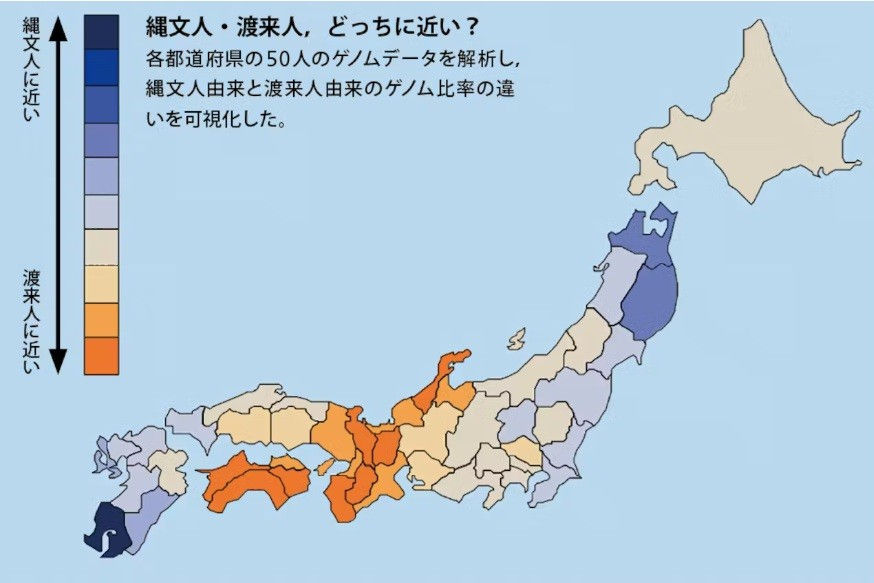

『人類の起源』の著者、国立科学博物館の篠田謙一館長らのゲノム解析によると、中世(平安時代後期から戦国時代までの約500年間)頃までは古代の世界観(自然崇拝)を持っていたであろう縄文人直系の遺伝子を持った人たちが北海道や琉球だけでなく、本州、離島などにもまだ住んでいた事が解析されていて、当時は大まかに縄文人、弥生人、両者のハイブリットが共生していて、集団による渡来も幾度かに分けて行なわれて来たことも分かっている。

※尚、現在、アイヌの人たちには7割程度の縄文人DNAが残存、沖縄の人たちは約3割程度、ほか本土人では1割~2割、縄文人のDNAが残存している。また縄文人は世界的に異質な遺伝子を持っていた事が分かっている。

さて、それでは渡来してきたと云われる、東アジアの人々の精神性、世界観を古来より背景で支える、土着信仰とはどんなものであったのか。その例を挙げてみると。

中国では自然との調和を追求する「道教」。社会秩序や家族関係を重視する「儒教」。東アジア全体での民間信仰は精霊信仰、祖先崇拝、そして自然に対する畏敬の念や、自然と共存する生活を重視する考え方につながる「アニミズム」など。そして「仏教」が挙げられ、特徴として「多神教の傾向が強い」、外来宗教との「融合性」を持ち、宗教が生活の様々な場面に浸透し、文化や価値観に大きな影響を与えている。

またそれらの共通点として「自然崇拝」「祖先崇拝」、目に見えない精霊や神々が存在し、人々の生活に影響を与えると信じられている「精霊信仰」。そして豊穣、健康、幸福などを祈願する儀式や祭りを通しての信仰の実践がある。

これらは前出の縄文人の精神性、世界観の基盤である「自然崇拝」と根源的な部分で大きく重なる。

ちなみに弥生期の始まりの頃、中国は最古の王朝、殷・周の時代であったが、当時の中国の古代信仰は祖先崇拝や自然崇拝が中心で、王が祭祀を司るシャーマニズム的な要素が強かったと云われている。

さて、そろそろこの章のまとめに入ろう。

縄文時代の狩猟採取や焼き畑農法に代表される移動式の農業から、コスパの高い水稲耕作を行なうための定住型農耕に必要な農地確保のための環境改変によって、メリットは増えたが、同時に人間にとって都合の悪い虫や生きものが増えるというデメリットも大きくなった弥生期。

人々はその対応に追われるようになるのだが、縄文、弥生を通して人々の世界観には現在のような「害虫、害獣」「駆除、駆逐」といったと思いや概念はなく、それらの現象を「神の思し召し」と捉え、解決には神の力を頼り、民間信仰の儀式、祭礼として「虫送り」のようなものが始まった。

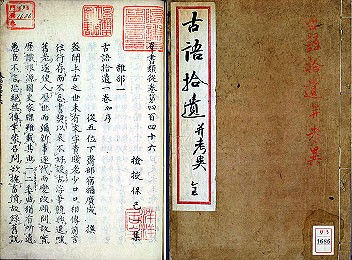

それは神代に発生した蝗害対策の神事として古文献「古語拾遺」にも記されている通りである。

そしてこれらのことに鑑みた時、虫送りは江戸時代に「始まった」とされる一般論には「いかがなものか」という疑問が生じる。

むしろ

◇古代より神聖な山、滝、岩、森、巨木などを「カミ」が宿る処として敬っていた(=古代神道)が、 弥生期になり水耕稲作と共に拡大する「農耕に好ましくないいきものの増加」問題を解決するため、シャーマンによる虫送りのような「神事」が、神聖な場所の一つである水田で始まる。

◇奈良時代(710年~)、これらの神々を祀る祭殿として「神社」が誕生。虫送りのようなものも年中の祭事、神事のひとつとして行われるようになる。

◇同時期、6世紀に伝来した「仏教」も普及。その影響もあり「虫送り」に併せて「虫供養」が始まる。

◇その後「虫送り」は、節分の行事(*)などと同じように民間信仰の儀式、祭礼として、特に行事との関りの深い農村部の年間行事として継承され始める。

(*)節分の豆まきは、平安時代より宮中で、大晦日に邪気や災厄を祓う行事として行われていた追儺の儀式が起源とされている。

◇江戸時代の前半期になり大名たちが年貢を増やすために行った新田開発(環境改革)と共に更に増加した病害虫対策の一つとして「虫送り」行事を奨励、流布し全国に「広まった」

と、考えるのが自然なのではないだろうか。

いずれにせよ、農耕に好ましくないいきものを「駆除・駆逐」するのではなく、手厚く葬り、供養までを行うという昔人の感性と、それにより必要以上の環境負荷を与えることのなかった行動が、結果的に次世代が生き延びるに十分で豊かな生活環境を手渡すことにつながっていたのである。

「虫送り」の背景には、自然と共にあった古代の人々の世界観と知恵が息づいている。

今、私たち人間の社会は、人為による気候変動など、顕著化する環境問題や複雑化する社会問題を抱え、まるで自らの首を絞めるかのように日々それは深刻さを増している。

私たちは本来の、いきものの一部である人間のありよう。そして未来への生き方を「虫送り」にこめられた昔人の知恵から、学び直すべきなのではないだろうか。

と、次回はそのあたりにフォーカスしてみようと思うのであります。

コメント