連載 虫送り・虫供養考

- noribo

- 2025年7月9日

- 読了時間: 5分

更新日:2025年7月11日

前文

著者が高橋の虫送りの「沼」にハマって6年。2年前からは頭の中にどんどん虫が湧き始め「虫送り」が常に頭から離れない。我ながら、相当な重症である。このまま行くとカフカの「変身」の主人公、グレゴール・ザムザのごとく、毒虫になってしまうかもしれないなぁ…などと可笑しな妄想を膨らませたりしている。

さて、この中毒性の高い(筆者だけかもしれないが)民間(農耕)伝承行事は、そもそも何故、何処で、いつ頃始まったのか。

勿論、一般的には「江戸時代に始まった、害虫防除、駆除。そして五穀豊穣を祈願する呪術的行事」(注-1)という見解があり、それは決して間違いではないと思うのだが、何故昔人はこの行事に虫「送り」という言葉を使い、駆除ではなく「供養」という言葉を冠したのか。筆者が知りえる限りに於いて、その問いに明確に、そして正しく応えてくれる文献は残念ながら残っていない。

また、地元の古老に由来を訪ねてみても、その答えはまちまちで明確ではない。

勿論、それは当たり前と言えば当たり前の事で、例えば初詣の起源(注-2)を参拝客に訪ねてみてもおおよそ「昔からやっている事だから」「めでたいから」程度の応えが返ってくるように、関わる者それぞれの「おおよそ」の答えがあるだけで、慣習として「なんとなく」続いてきたのが民間(農耕)伝承行事というものなのである。

しかし、筆者。普段はボーッと生きているのだが、あいにくのチコちゃん体質。新たな継承団体を組織するにあたり「そもそも」を知りたい、こだわりたいと考え、色々と情報を集めた。

目的はこの行事を次世代につなぐためには、今まで継承してきた形を伝えることも大事だが、同時に行事の趣旨や歴史、そして背景に何があったのかも伝えなくては意味ないじゃん。と考えるからである。

まだ情報も少なく、学術的な価値や客観性とはなほど遠く、あくまでも主観による雑感的な記述になるが、現段階で知りえた事、そこから始まる筆者の虫送りへの想いなどを独断と偏見によってここに記しておきたい。

尚、長編になりそうなので、連載とさせいただく。

(注-1)虫送りについてGoogle のAi先生に聞いてみた。

「虫送りは、害虫を追い払い豊作を祈願する日本の伝統的な行事です。夕暮れ時に松明や提灯を手に持ち、鉦や太鼓を鳴らしながら田んぼの畦道を歩き、害虫を村の外へ送り出すという形で行われます」とのお答え。

(注-2)初詣の起源 (同じくAiセンセ)

「平安時代から続く「年籠り(としごもり)」という風習にあります。これは、大晦日の夜から元旦にかけて、家長が氏神様のいる神社に籠り、一晩中その年の豊作や家内安全を祈る行事でした。後に、この年籠りは大晦日の「除夜詣」と元旦の「元日詣」に分かれ、さらに江戸時代には「恵方詣」という、その年の縁起の良い方角の神社仏閣に参拝する風習も生まれました。明治時代以降、鉄道の発達によって遠方の神社仏閣にも参拝できるようになり、現在のような初詣の形が定着しました。」との答え。

日本人でこのことを明確に説明出来る人が、どれだけ居るのであろうか ? ちなみに筆者は恥ずかしながら知らなかった。

その-1

虫送りの歴史と起源 part-1

前出の通り、一般的には江戸時代に始まったとされる虫送り。我が高橋の虫送りもご多分に漏れず、そのように伝えられているのだが、はて、いかがなものか ?

そんな疑問を持ったのには理由がある。一つは高橋の虫送りに代々伝えられている歌の歌詞「稲の虫も、たばこの虫も、送んぞ~」。「たばこの虫」(タバコシバンムシ)が出てくるのは、かつて尾岐窪地区で煙草栽培が盛んであったことから歌詞に唄われるようになってようで、ある古老によると「子供の頃は別の歌詞だった」という話もあり、多分近代、もともとの歌詞が変容したと考えられる。

一方、「稲の虫」は全国の虫送り共通のテーマであり、虫送りを今も「いなむし送り」と呼ぶ地方があるように、稲作と密接な関わりがある行事なのだが、では稲作にとって都合の悪い虫「イナゴ、ヒメトビウンカ、ツマグロヨコバイ、イネシンガレセンチュウ、ニカメイガ」…などなどの虫たちは、江戸時代になってから降って湧いたのだろうか ?

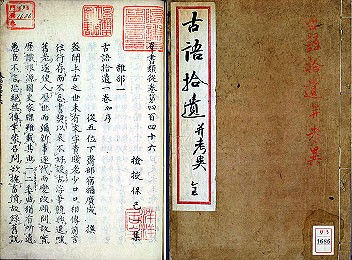

九世紀初頭に斎部広成によって書かれた歴史書『古語拾遺』(八〇七年 / 平安時代の神道資料)に次のような記述がある。

「はるかむかし、神代にある農民が禁忌を犯して牛肉を食した ところ、怒った御(み)歳(としの)神(かみ)が田のなかに「いなご」を放った。するとたちまち稲の苗が枯れ果ててしまった。そこで御歳神の怒りを解くため、人々は生け贄を捧げた。するといなごを麻の葉で払い落とし、牛肉を水田の入り口に置いて駆除するようにお告げがあった。その通りにすると、再び稲が生い茂るようになったという。」(現代語訳) / (害虫の誕生―虫からみた日本史 (ちくま新書)、 瀬戸口明久 著 より)

これは「いなご」の大発生による被害を、御歳神(日本の神道における穀物や豊穣を司る神)の祟りと恐れ、神事を執り行ったことで次の年には回避をすることができた。という話である。

書き出しの「はるかむかし」とは原文で「昔在神代」と書かれている。つまり、この神事が行なわれたのは、神代、つまり神武天皇即位より前、紀元前660年以上も前の出来事なのである。

このことからも稲作にとって都合の悪い虫は江戸時代よりはるか昔から稲作と共に存在をし、その対処のために「神事」が存在したという事を証明するものなのである。

もちろん、その神事が、今行なわれている虫送り行事と同じであるとは思わないが、虫送りの源流に、これらが関わっていることは、ごく自然の事であると考えられる。

ちなみに、秋田県由利本荘市の木境大物忌神社神社始め、長野県諏訪市の習焼神社、山形県鶴岡市の気比神社、宮崎県宮崎市の宮﨑神宮など全国各地で「除蝗祭」と呼ばれる虫送り行事が今なお行なわれているが、前出の諏訪市の習焼神社では行事の由来を「稲虫祭りは807(大同2)年の「古語拾遺」に記される全国でも珍しい行事」とされているのである。

宮崎県 宮﨑神宮で行われている除蝗祭

(つづく)

コメント